潮新闻客户端记者魏盼

在杭州上城,钱塘江畔,有一个名字刻着千年密码:始版桥。

今天,地图上只有“始版桥社区”,不见桥的踪影。它不像西湖边的断桥、长桥,拥有脍炙人口的传说。它沉默地隐匿于望江新城的摩天楼宇之下,如同一枚深埋的时空胶囊,等待着被开启。

它早已消失在时光里,只留下一个地名,却诉说着一段从南宋延续至今的悠长故事。这座桥究竟从何而来?它又承载了怎样的秘密?

这是一次对“始版桥”的深度挖掘。潮新闻联合始版桥文化挖掘团队推出《始版桥纪:一片土地与一座城的千年对话》系列,试图拨开时光的泥沙,打捞起从南宋皇城、漕运关口、工业基地到未来新城的层层记忆,还原一片土地与一座城的史诗。

今天发布第二章第七篇:望江门外:农耕兴起与记忆留存

在宋代之后,始版桥地区附近依然是官军的驻扎营地,但比起宋时自然明显减少,不过此处依然寺庙云集,最大的转变,就是周边成为了一处幽静的田园。

这里主要种植的是蔬菜,配上乡野间的碧树杂花,也是一派悠悠风光。

明代汪砢玉曾创作《西子湖拾翠余谈》:万历壬子,芙蓉霄越九日适杭。残梅点点,稚柳星星,晴雨相半,冷暖参之。行李起松麻场,随家甫客吴玉岑家。玉岑故老青衿,笃于行谊,居近草桥门。到时,即纵步江滨,时夕晖已红,归帆遥遥落天际,两两黄白牛,驭柴渡水,止老树古木边,宛入戴嵩墨景。

文中描述了作者在万历壬子年从嘉兴启程,经过九天行程抵达杭州之后的见闻,展现了西湖沿途的早春景象,残梅与新柳交织,晴雨交替,气温忽冷忽热。作者从松麻场出发,晚上借宿在吴玉岑家,而这个吴玉岑的家就在草桥门(今望江门)附近。他抵达杭州后,傍晚漫步江畔,夕阳映照下,远处的归帆与天际的晚霞相映成趣。江边有两头牛正在背着柴渡水,它们停驻在老树古木边,好像走入了戴嵩的墨宝之中。

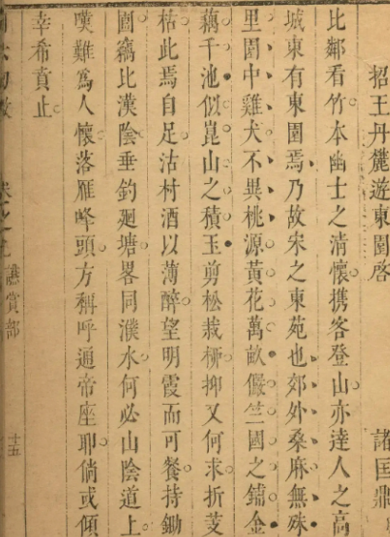

清代文人王晫曾邀请好友王丹麓来始版桥地区游玩,其中写道,这里郊野的桑麻田畴堪比陶渊明笔下的田园风光,金菊盛开可以赏花,白莲摇曳可以采菱,值得欣赏游玩。

清代《四六初征》中提到的始版桥附近风光

直到上世纪九十年代钱塘江沿岸的扩建江岸工作开始之前,始版桥地区一直毗邻江岸,是钱塘江边的沙涨之地。潮涨之时,江水会漫上江滩,“内水大则溢出,江潮大则溢入”,这样的情况,直到上世纪还依然存在。古时当地的“蒲场巷”、“芦场”等地名,都可以窥见当年此处江滩蒲草芦苇生长蔓延成田的迹象。

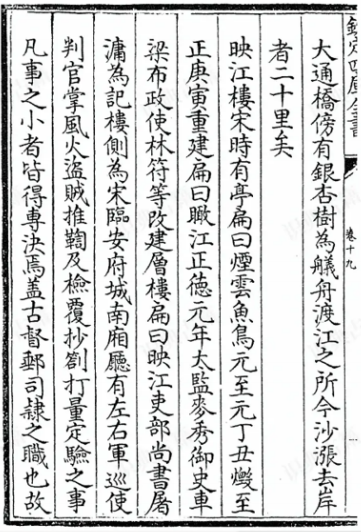

明代田汝城《西湖游览志》中记录的永昌门外映江楼

始版桥一带始终与江水相依,潮起潮落塑造着这里独特的地貌与生活。江水不仅带来过困扰,更孕育出独特的潮景文化,让“草桥门外”成为历代文人笔下的观潮胜地。从宋代的烟云鱼鸟亭,到明代的映江楼,再到清代文人笔下桑麻菊菱相映的田园风光,始版桥区域始终静静地立于江畔,见证着潮水的来去、农耕的兴替,也留存着一方水土独有的记忆与风景。